È uscito in videoteca il cofanetto che riunisce i due film del dittico indiano diretto da Fritz Lang verso la fine della sua carriera. Per gentile concessione dell’editore riporto qui sotto il testo che ho scritto per il fascicoletto allegato.

Il percorso che un regista deve compiere per trasformare un progetto in un film vero è proprio è quasi sempre un campo minato irto di difficoltà che può richiedere una dedizione e una costanza ben al di là di quel che si immagina. Ma anche con questa premessa, il fatto che Fritz Lang ci abbia messo 39 anni a portare sullo schermo La tigre di Eschnapur costituisce, se non un record assoluto, quantomeno un caso limite. Quella che avrebbe dovuto essere una delle primissime opere del regista viennese ne è diventata praticamente il canto del cigno, di modo che l’inizio e la fine del progetto appaiono delimitano l’alfa e l’omega di una brillante carriera – determinata in gran parte, come si vedrà, da una combinazione di audacia e di coincidenze più o meno fortunate.

Il percorso che un regista deve compiere per trasformare un progetto in un film vero è proprio è quasi sempre un campo minato irto di difficoltà che può richiedere una dedizione e una costanza ben al di là di quel che si immagina. Ma anche con questa premessa, il fatto che Fritz Lang ci abbia messo 39 anni a portare sullo schermo La tigre di Eschnapur costituisce, se non un record assoluto, quantomeno un caso limite. Quella che avrebbe dovuto essere una delle primissime opere del regista viennese ne è diventata praticamente il canto del cigno, di modo che l’inizio e la fine del progetto appaiono delimitano l’alfa e l’omega di una brillante carriera – determinata in gran parte, come si vedrà, da una combinazione di audacia e di coincidenze più o meno fortunate.

Nato a Vienna alla fine del 1890, dall’architetto Anton Lang e da Paula Schlesinger, il giovane Lang accetta inizialmente di frequentare studiare ingegneria ma in realtà è ben deciso a diventare pittore. Mentre comincia a darsi da fare con i pennelli, ispirandosi soprattutto a Egon Schiele e a Gustav Klimt, Lang si scopre anche un appassionato donnaiolo: “Ero precoce e ho cominciato molto presto”, ricordava in un abbozzo di autobiografia scritta per Lotte Eisner: “Le donne viennesi erano le più belle e le più generose del mondo. Era costume comune incontrarsi segretamente in qualche caffè di Vienna durante l’intervallo di uno spettacolo teatrale o, per caso, dopo le 11, in un cabaret o in un locale notturno”.

Forse anche per indulgere più facilmente a questi piaceri, Lang trova lavoro come maestro di cerimonie in un paio di cabaret (il Femina e lo Holle, ossia “inferno”), anche se è costretto a smettere immediatamente non appena il padre ne viene informato. In seguito alla reazione paterna, il giovane scappa senz’altro di casa e si reca per prima cosa in Belgio per poi mettersi a viaggiare in giro per il mondo: “nel Nordafrica, in Turchia, Asia Minore e perfino a Bali. Alla fine capitai a Parigi. Mi guadagnavo da vivere vendendo cartoline dipinte a mano, i miei disegni e, ogni tanto, qualche vignetta per i quotidiani”. Nella capitale francese, Lang frequenta di giorno la scuola di pittura di Maurice Denis, mentre la sera si reca all’Academie Julien per studiare il disegno del nudo. Ma è in quel periodo che comincia a frequentare regolarmente le sale cinematografiche, con un interesse crescente per le potenzialità dell’immagine in movimento.

“Vissi a Parigi fino all’Agosto 1914. Ricordo che in quei giorni nessuno credeva davvero a una guerra fra Francia e Germania. Ero seduto in un piccolo caffè di Montmartre con alcuni amici quando qualcuno entrò di corsa: ‘Jaures assassiné par un camelot du roi’. Era l’inizio della fine”. Il 5 agosto, Lang torna di corsa a Vienna e apre un suo studio, ma ben presto viene arruolato per un anno nell’esercito. Nel corso della guerra viene promosso ufficiale, ferito più volte e riceve anche qualche medaglia. Durante le sue degenza negli ospedali militari comincia a scrivere per il cinema: “Un film di lupi mannari che non riuscii a vendere e poi due sceneggiature, Die Hochzeit im Excentricclub e Hilde Warren und der Tod, che vendetti entrambe a Joe May, all’epoca un noto produttore e regista berlinese”. Quando il film tratto dalla prima viene finalmente distribuito, Lang resta molto deluso dal fatto di non essere citato fra gli autori – e giudica per giunta che la realizzazione della storia da lui concepita sia molto lontana da quella che aveva immaginato: “Penso di aver deciso allora, nel subconscio, che sarei diventato un regista cinematografico”.

Ma ci sono ancora alcuni passi da compiere. Nel 1918, dopo una ferita subita sul fronte italiano, Lang viene dichiarato ormai inabile a ulteriori mansioni in prima linea e congedato. Dopo due mesi di ospedale, gli viene concesso di passare le giornate in giro per Vienna, purché rientri entro le otto di sera. Un pomeriggio, in un caffè, qualcuno gli si avvicina per offrirgli la parte di un tenente in uno spettacolo teatrale intitolato Der Hias. Lang accetta (“pretesi 1000 corone invece delle 800 che mi offrivano”) e la scelta si rivela particolarmente fortunata: a una delle rappresentazioni viene notato dal produttore Erich Pommer, che gli offre un contratto con la Decla (società di produzione da lui stesso fondata appena due anni prima) e lo invita a Berlino.

Per Lang, l’esperienza è entusiasmante nonostante i guadagni siano molto scarsi. Per Pommer lavora prima come lettore di sceneggiature e poi come sceneggiatore in proprio, ma per arrotondare le entrate partecipa come attore a tre film da lui stesso scritti (i suoi ruoli sono, rispettivamente, “un corriere tedesco, un vecchio prete e la Morte”) fino al giorno in cui ottiene l’incarico di girare il suo primo film come regista, Halbblut, un dramma amoroso girato in appena cinque giorni, immediatamente seguito dall’analogo Der Herr der Liebe, dalla prima parte del thriller Die Spinnen (l’episodio si intitolava Der Goldene See) e infine da Hara Kiri, una riduzione della classica Madama Butterfly.

È a questo punto che Pommer propone al giovane regista un soggetto intitolato Das Kabinet des Doktor Caligari. Lang lo legge con attenzione e poi avverte il produttore: “Erich, il pubblico non capirà nulla di un film espressionista di questo tipo, con prospettive distorte eccetera, a meno che tu non metta una scena all’inizio del film con due persone che parlano in modo normale in un’ambientazione realistica così che il pubblico sia consapevole fin dall’inizio che la storia è raccontata da un pazzo”. Anche se l’autore della sceneggiatura originale è di parere assolutamente contrario, il produttore accetta l’idea con entusiasmo, solo che Lang rimane vittima del suo stesso successo: “I proprietari delle sale avevano fatto tanti soldi con la prima puntata di Die Spinnen che ne volevano immediatamente una seconda. Così Pommer fu costretto a togliermi Caligari perché potessi terminare la serie”. È così che il titolo capostipite dell’Espressionismo tedesco viene diretto da Robert Wiene, mentre Lang si dedica a Das Brillanten Schiff – e nonostante la fortuna commerciale di questa seconda e ultima parte della serie Die Spinnen, non c’è da stupirsi se allo scadere del suo contratto con Pommer il regista decide di non rinnovarlo. Accetta, invece, un’offerta da Joe May – con il quale collabora già da qualche tempo una popolare scrittrice di nome Thea Von Harbou.

Nel 1918, l’anno in cui Lang veniva congedato dall’esercito, la Von Harbou aveva pubblicato con l’editore Ullstein Verlag un romanzo intitolato Das indische Grabmal che si era rivelato rapidamente un notevole successo – e May incarica Lang di collaborare con lei per tirarne fuori una sceneggiatura. Un lavoro galeotto: l’incontro della scrittrice con il trentenne regista costituisce un colpo di fulmine i cui effetti si estrinsecano simultaneamente sul piano artistico e personale. Sposata dal 1914 con l’attore Rudolf Klein-Rogge, la Von Harbou se ne separerà molto presto e, dopo aver divorziato nel 1921, diventerà un anno dopo la signora Lang. Non prima, però, che Joe May abbia, per la seconda volta, inflitto al regista una nuova e ancor più cocente delusione.

“Io e la signora Von Harbou lavorammo alla sceneggiatura e il tema si ampliò fino a diventare un film in due parti (…). Quando terminammo la sceneggiatura – non lo dimenticherò mai – io e la signora Von Harbou ci recammo da Joe May, che iniziò a leggerla. La diede a sua moglie, Mia May, e a sua figlia; la lessero e la rilessero tutti quanti. E lui disse: “È fantastica, magnifica – magnifica”. Mi chiamava Fritzska – perché, non lo so. Così io e la signora Von Harbou tornammo a casa molto contenti. Tre giorni più tardi lei venne da me e mi disse: “Fritz, ho delle notizie molto brutte per te”. Io chiesi quali fossero e lei rispose: “Per venire subito al sodo: non puoi girare questo film”. “Perché no?”, dissi io. E lei: “Joe May mi ha detto che la banca non gli darebbe i soldi se lo dirigessi tu, perché sei un regista troppo giovane per un film così costoso”. Era una bugia. Perché in realtà il signor Joe May era convinto che questo film sarebbe stato un grande successo e voleva dirigerlo lui stesso. Non potevo fare niente – il film era finito per me”. Com’è facile immaginare, il sodalizio di Lang con Joe May si esaurisce molto presto e il regista torna a lavorare per Erich Pommer dirigendo Destino (Der Müde Tod, 1921) su sceneggiatura della Von Harbou, un film che diventerà il suo primo grande successo personale. “Ma non subito”, ricordava Lang: “Quando fu proiettato la prima volta a Berlino i critici, per ragioni che non sono mai riuscito a capire, cercarono di uccidere il film. Uno di loro disse che il film rendeva lo spettatore stanco di guardare”, un banale riferimento al titolo del film, traducibile letteralmente come La morte stanca. A salvare la carriera del regista, con decenni di anticipo sulla riscoperta del periodo americano di Lang da parte dei Cahiers du Cinéma, è la critica francese: “Dopo due settimane fu ritirato dalle sale di Berlino: ma uscì poi a Parigi e altrove ricevendo le recensioni più incredibili. Uno dei critici francesi scrisse: “Questa è la Germania che un tempo amavamo” – tutto questo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ricordate. Poi il film fu ridistribuito in Germania e divenne un successo mondiale”.

“Io e la signora Von Harbou lavorammo alla sceneggiatura e il tema si ampliò fino a diventare un film in due parti (…). Quando terminammo la sceneggiatura – non lo dimenticherò mai – io e la signora Von Harbou ci recammo da Joe May, che iniziò a leggerla. La diede a sua moglie, Mia May, e a sua figlia; la lessero e la rilessero tutti quanti. E lui disse: “È fantastica, magnifica – magnifica”. Mi chiamava Fritzska – perché, non lo so. Così io e la signora Von Harbou tornammo a casa molto contenti. Tre giorni più tardi lei venne da me e mi disse: “Fritz, ho delle notizie molto brutte per te”. Io chiesi quali fossero e lei rispose: “Per venire subito al sodo: non puoi girare questo film”. “Perché no?”, dissi io. E lei: “Joe May mi ha detto che la banca non gli darebbe i soldi se lo dirigessi tu, perché sei un regista troppo giovane per un film così costoso”. Era una bugia. Perché in realtà il signor Joe May era convinto che questo film sarebbe stato un grande successo e voleva dirigerlo lui stesso. Non potevo fare niente – il film era finito per me”. Com’è facile immaginare, il sodalizio di Lang con Joe May si esaurisce molto presto e il regista torna a lavorare per Erich Pommer dirigendo Destino (Der Müde Tod, 1921) su sceneggiatura della Von Harbou, un film che diventerà il suo primo grande successo personale. “Ma non subito”, ricordava Lang: “Quando fu proiettato la prima volta a Berlino i critici, per ragioni che non sono mai riuscito a capire, cercarono di uccidere il film. Uno di loro disse che il film rendeva lo spettatore stanco di guardare”, un banale riferimento al titolo del film, traducibile letteralmente come La morte stanca. A salvare la carriera del regista, con decenni di anticipo sulla riscoperta del periodo americano di Lang da parte dei Cahiers du Cinéma, è la critica francese: “Dopo due settimane fu ritirato dalle sale di Berlino: ma uscì poi a Parigi e altrove ricevendo le recensioni più incredibili. Uno dei critici francesi scrisse: “Questa è la Germania che un tempo amavamo” – tutto questo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ricordate. Poi il film fu ridistribuito in Germania e divenne un successo mondiale”.

Nella versione originale diretta da Joe May, il Maharaja di Eschnapur è interpretato da Conrad Veidt, uno dei divi più celebri del cinema tedesco di allora (oggi ricordato soprattutto per aver interpretato in Casablanca il nazista maggiore Strasser – destino ironico per un attore che si era trasferito negli Stati Uniti proprio in segno di rifiuto per l’avvento di Adolf Hitler). Un architetto europeo viene da lui convocato in India per fabbricare un tempio più grande del Taj Mahal – ma ben presto scopre che questo ambizioso monumento dovrà servire a seppellire viva l’amante infedele del committente. Girato interamente in Germania, il film viene distribuito in due parti per via della lunghezza (i titoli degli episodi sono Die Sendung des Yoghi, “la missione dello yogi”, e Das Indische Grabmal) e sembra ispirarsi a modelli decisamente alti, come spiegano Meenakshi Shedde e Vinzenz Hediger nel saggio Come On, Baby, Be My Tiger – Inventing India on the German Screen in Der Tiger von Eschnapur and Das indische Grabmal. Il film, a loro dire, “fa pensare in modo inquietante a un’opera di Richard Wagner in termini di ritmo e dell’accento che pone sui tormenti emotivi dei personaggi piuttosto che sull’azione fisica – per non dire della fidanzata dell’architetto che ha l’aspetto di un’eroina wagneriana, una Valchiria bionda e tarchiata”.

Non che si tratti di un salto interpretativo rivoluzionario, soprattutto se si pensa che nemmeno tre anni più tardi il duo Lang/Von Harbou dichiara, in buona sostanza, i propri modelli realizzando il dittico I Nibelunghi (Die Nibelungen, 1924; i due episodi si intitolano Siegfried e Kriemhilds Rache, “Sigfrido” e “La vendetta di Crimilde”). Ma quello wagneriano è un modello che si perde in gran parte in un primo remake del Sepolcro indiano realizzato già nel 1938 da Richard Eichberg e che, a differenza della versione precedente, si gira in India a Udaipur, nel Rajasthan. La trama si complica notevolmente con maggior attenzione alle scene spettacolari, l’aggiunta di personaggi russi, di una scimmia bevitrice di whisky e qualche notevole modifica negli snodi narrativi. Se nel primo film l’architetto veniva convocato in India da uno yogi appositamente resuscitato dal maharajah (da cui il titolo del primo dei due episodi), qui lo incontriamo più prosaicamente sull’aereo che lo sta portando a destinazione ed è chiaro che il messaggio gli è stato recapitato coi mezzi tradizionali dell’era delle telecomunicazioni. Il compito per cui il maharajah l’ha convocato, fra l’altro, non è più l’erezione di un tempio all’amore perduto bensì di una città modello. Quanto al finale, l’amante condannata a una sepoltura precoce non finisce suicida come nella versione precedente, ma riesce a scappare con l’amante.

La scelta di girare on location non sembra aver entusiasmato i membri del cast. In interviste dell’epoca si leggono dichiarazioni di questo tenore: “È stato terribilmente difficile lavorare con la gente di lì (…) Lavorano come lumache e alcuni degli indigeni erano così stupidi che avremmo fatto prima ad addestrare un cane”. Per giunta, qualche membro della troupe lamenta il fatto che sia stato impossibile girare scene con donne che facevano il bagno perché non permettevano che il regista le toccasse. Sono commenti in cui si sente fin troppo l’elemento razzista dell’ideologia che ha ormai lanciato la Germania verso una futura catastrofe e scatenano, prevedibilmente, una polemica che prende le mosse da un articolo su Film India di Baburao Patel: “Nella totale arroganza di un orgoglio e potere nazionali da poco conquistati, il tedesco moderno è divenuto cieco alla sottigliezza dei sentimenti che distingue i migliori fra gli esseri umani… La tigre di Eschnapur è in poche parole un film detestabile che in questo momento fa il lavoro sporco nelle nazioni Europee diffamando gli Indiani e ridicolizzandoli di fronte al mondo… Nello spirito e nella essenza è anti-Indiano”.

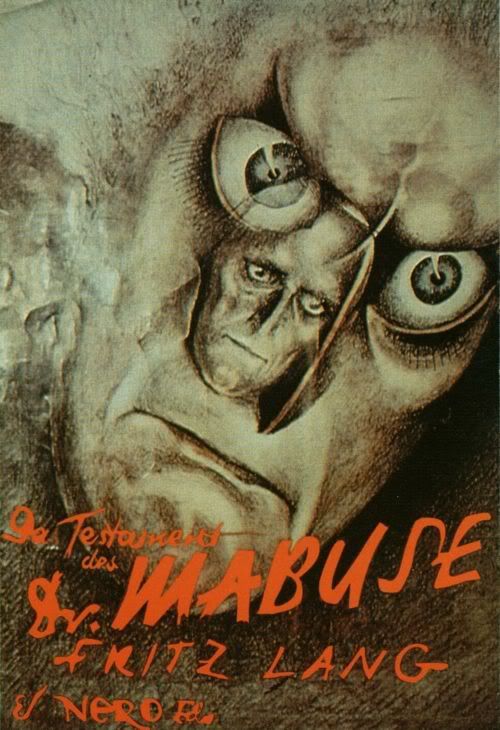

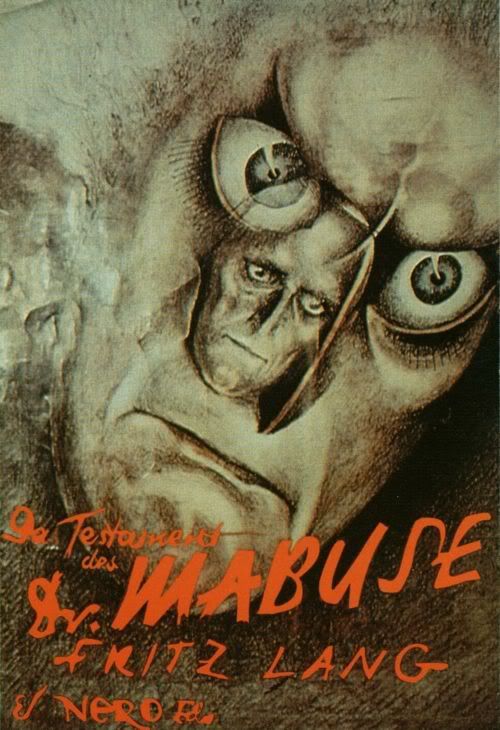

Quasi inutile annotare che, per quanto è dato sapere, il film di Eichberg non fu mai distribuito sul mercato indiano. Quel che invece va sottolineato è che quando il film esce in Germania la vita ha portato Lang molto lontano. È lo stesso regista a raccontare, nelle sue note autobiografiche, l’episodio che gli fece decidere di lasciare il paese, e che si verifica qualche tempo dopo la messa al bando del suo Il testamento del Dottor Mabuse (Das Testament des Dr, Mabuse, 1932), nel quale il regista e la sua sceneggiatrice avevano messo in bocca proclami nazisti al supercriminale eponimo: “Fui convocato da Goebbels non, come temevo, per essere chiamato a rispondere del film ma, con mia sorpresa, per sentire il Ministro della Propaganda del Reich che mi chiedeva di accettare la posizione di direttore supremo dell’industria cinematografica tedesca”. Lang, che per parte di madre sa di non appartenere alla vagheggiata pura razza ariana, fa notare a Goebbels di essere in parte ebreo, ma la risposta lo raggela: “Herr Lang: ma siamo noi che decidiamo chi è ebreo”. La reazione del regista, non appena congedato dal suo potente ospite, fu quasi istantanea: “Lasciai la Germania quella sera stessa. Il colloquio con Goebbels era durato da mezzogiorno alle 14.30 e a quell’ora le banche avevano chiuso e io non potevo prelevare denaro. Avevo solo quanto bastava a comprare un biglietto per Parigi e arrivai alla Gare du Nord praticamente senza un soldo”.

A Parigi, Lang ritrova Erich Pommer e, ottenuto un permesso di lavoro, realizza con lui Liliom per la Fox prima di accettare un contratto con la MGM e trasferirsi negli Stati Uniti. Ma a differenza del marito, Thea Von Harbou ha deciso invece di restare in Germania abbracciando la causa del nazionalsocialismo – il che non può che porre la parola fine sia al matrimonio che alla collaborazione artistica. Lo spazio non consente qui di dilungarsi sullo sviluppo parallelo delle rispettive carriere. In una sorta di avanti veloce sulla Von Harbou, varrà la pena di annotare che una volta separata dal marito la scrittrice passerà in prima persona alla regia (trovandosi fra l’altro a dirigere il suo primo marito, Rudolf Klein-Rogge, peraltro già protagonista di alcuni film dello stesso Lang e volto, fra l’altro, del suo già citato dottor Mabuse). La partecipazione in prima persona alla produzione di diversi film propagandistici, non contribuisce a facilitarle la carriera nel dopoguerra, pur non portandola a una vera e propria emarginazione professionale. Per tragica fatalità, la causa indiretta della scomparsa prematura della sceneggiatrice sarà quel primo film di successo realizzato con Lang dopo il tradimento di Joe May: nel 1954, partecipando a una proiezione in suo onore di Destino, la Von Harbou cade accidentalmente e subisce un trauma che la porta in poco tempo alla morte.

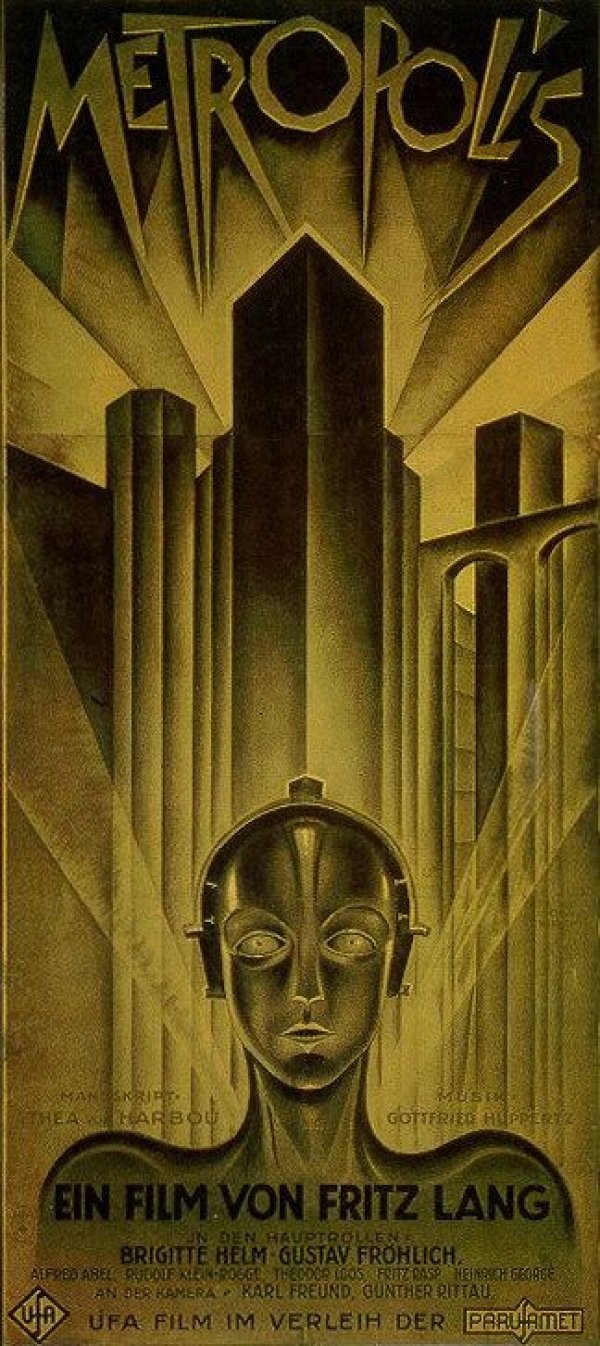

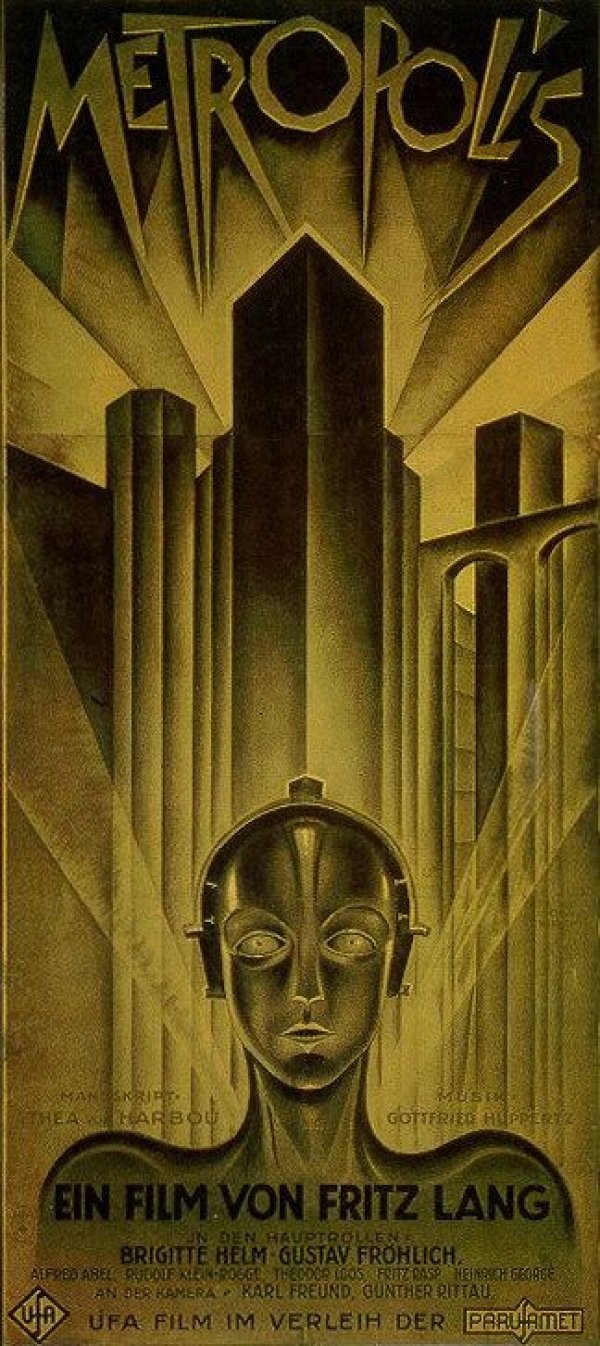

Quanto a Lang, anche se nessuno dei suoi film americani avrà la portata di titoli come Metropolis (1926) o M, il mostro di Düsseldorf (M, 1931), riesce nonostante le immaginabili avversità ad affermarsi anche a Hollywood come regista di prodotti di serie A, procurandosi rapidamente una fama di perfezionista incontentabile e, per qualcuno, addirittura temibile. In vent’anni, il regista realizza importanti titoli di impegno sociale come Furia (Fury, 1936), noir memorabili quali La donna del ritratto (The Woman in the Window, 1944), western, film polizieschi e spy-stories. Per due decenni, Lang mantiene all’interno dell’industria americana una voce quasi sempre personale, riuscendo spesso ad aggirare o addirittura ribaltare le convenzioni e gli stereotipi dei generi nei quali si cimenta. Fino a quando, dopo un paio di lavorazioni rese difficoltose dai suoi rapporti con la RKO, dichiara di averne avuto abbastanza e di essere intenzionato a esplorare nuove strade.

È una di queste a portarlo di nuovo verso l’Oriente. Ricorda Lotte Eisner che “nel 1956, il governo indiano invitò Lang in India per fare un film. Il progetto era centrato sul maharajah del 17° secolo che aveva costruito il Taj Mahal in memoria della sua amata. Lang abbandonò il progetto quando divenne chiaro che l’ideale indiano di bellezza era completamente diverso da quello europeo, per cui il casting diventava un grosso problema. Questa permanenza di diverse settimane, tuttavia, fu di grande aiuto in seguito per i suoi film tedeschi ambientati in India”. L’occasione non si fa attendere a lungo: il produttore tedesco Arthur Brauner, direttore della CCC Films, ha acquisito i diritti sulla sceneggiatura originale di Das indische Grabmal e propone al regista totale libertà creativa, un budget più che decoroso e la possibilità di effettuare le riprese on location. Lang accetta con un certo entusiasmo, forse attratto dall’idea di prendersi finalmente una rivincita sullo scippo di Joe May, forse per tornare, a fine carriera, a una storia che lo riporta agli anni della sua invincibile giovinezza.

È una di queste a portarlo di nuovo verso l’Oriente. Ricorda Lotte Eisner che “nel 1956, il governo indiano invitò Lang in India per fare un film. Il progetto era centrato sul maharajah del 17° secolo che aveva costruito il Taj Mahal in memoria della sua amata. Lang abbandonò il progetto quando divenne chiaro che l’ideale indiano di bellezza era completamente diverso da quello europeo, per cui il casting diventava un grosso problema. Questa permanenza di diverse settimane, tuttavia, fu di grande aiuto in seguito per i suoi film tedeschi ambientati in India”. L’occasione non si fa attendere a lungo: il produttore tedesco Arthur Brauner, direttore della CCC Films, ha acquisito i diritti sulla sceneggiatura originale di Das indische Grabmal e propone al regista totale libertà creativa, un budget più che decoroso e la possibilità di effettuare le riprese on location. Lang accetta con un certo entusiasmo, forse attratto dall’idea di prendersi finalmente una rivincita sullo scippo di Joe May, forse per tornare, a fine carriera, a una storia che lo riporta agli anni della sua invincibile giovinezza.

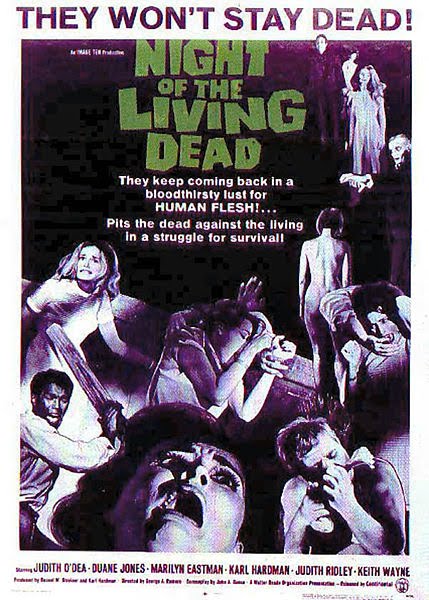

Così come l’originale diretto da May, anche questa terza versione della storia arriva sugli schermi divisa in due parti – ed è percepibile il desiderio di Lang di rifarsi all’avventura quasi ingenua di tanti anni prima, al concetto di serial e al gusto per il rinvio della conclusione narrativa alla prossima puntata, il tutto però beneficiando di mezzi ben più sostanziosi, del colore, delle ambientazioni in gran parte reali e di quattro decenni di esperienza. Un’operazione, a ben pensarci, che anticipa di oltre vent’anni film come I predatori dell’Arca perduta (Raiders of the Lost Ark, 1981) ma che la maggior parte dei critici non sono affatto disposti ad approvare. Nel complesso, il film viene giudicato dalla stampa tedesca dell’epoca anacronistico e privo di interesse – ignorando completamente il fatto che il rinvio nostalgico al passato ne costituisce l’essenza principale. Ma al di là della nostalgia per i sentimenti forse ingenui del cinema di prima della guerra, del gusto dell’evasione fine a se stessa, del fascino sempre verde dell’esotismo, i veri conoscitori del cinema di Lang seppero apprezzare nel film il gusto per la scenografia, il rinvio a temi già comparsi nel passato (la scena nella caverna dei lebbrosi, creature che ricordano da vicino gli operai ridotti ad automi di Metropolis e, curiosamente, anticipano di un decennio anche i morti viventi di George A. Romero) che, per dirla con Robin Wood, sono “eseguiti con una purezza di tratto e una economia di mezzi imparata a Hollywood”.

Alla reazione negativa dei recensori di allora, Lang in qualche modo doveva essere preparato se, in un’intervista rilasciata nel 1959 a Jean Domarchi e Jacques Rivette per i Cahiers du Cinéma (la rivista su cui per la prima volta il cinema americano di Lang aveva ricevuto un po’ di seria attenzione critica) dichiarava: “I critici ormai sono troppo sofisticati e preferiscono ignorare il fatto che amare veramente una donna e lottare per lei è qualcosa di importante e necessario. Mentre preparavo La tigre di Eschnapur, ho avuto una discussione col mio dialoghista perché volevo far dire al Maharaja: “Se mi date la vostra parola d’onore, vi lascerò libero nel mio palazzo”. E lui mi ha risposto: “Stammi a sentire, il pubblico si metterà a ridere. Al giorno d’oggi, la parola di un uomo non vale niente”. È triste, bisogna ammetterlo”. Ma se questa consapevolezza non poteva certo bastare per guadagnare al film l’approvazione della critica, almeno il pubblico reagì favorevolmente, tanto che Brauner convinse Lang a un altro revival, producendogli Il diabolico dottor Mabuse (Die tausend Augen des Dr. Mabuse, 1960). Per Lang, questi ritorni al passato avevano, fra l’altro, motivazioni di strategia professionale che sulla carta appaiono validissime ma che, purtroppo, si sarebbero rivelate vane: “Non ho fatto quei film perché fossero importanti ma perché speravo che se avessi realizzato per qualcuno un grosso successo commerciale avrei avuto di nuovo la possibilità – come l’avevo avuta con M – di lavorare senza restrizioni. Fu un mio errore”. In effetti, l’ultimo ritorno del dottor Mabuse segnò anche la conclusione definitiva della carriera di Lang come regista.

Alla reazione negativa dei recensori di allora, Lang in qualche modo doveva essere preparato se, in un’intervista rilasciata nel 1959 a Jean Domarchi e Jacques Rivette per i Cahiers du Cinéma (la rivista su cui per la prima volta il cinema americano di Lang aveva ricevuto un po’ di seria attenzione critica) dichiarava: “I critici ormai sono troppo sofisticati e preferiscono ignorare il fatto che amare veramente una donna e lottare per lei è qualcosa di importante e necessario. Mentre preparavo La tigre di Eschnapur, ho avuto una discussione col mio dialoghista perché volevo far dire al Maharaja: “Se mi date la vostra parola d’onore, vi lascerò libero nel mio palazzo”. E lui mi ha risposto: “Stammi a sentire, il pubblico si metterà a ridere. Al giorno d’oggi, la parola di un uomo non vale niente”. È triste, bisogna ammetterlo”. Ma se questa consapevolezza non poteva certo bastare per guadagnare al film l’approvazione della critica, almeno il pubblico reagì favorevolmente, tanto che Brauner convinse Lang a un altro revival, producendogli Il diabolico dottor Mabuse (Die tausend Augen des Dr. Mabuse, 1960). Per Lang, questi ritorni al passato avevano, fra l’altro, motivazioni di strategia professionale che sulla carta appaiono validissime ma che, purtroppo, si sarebbero rivelate vane: “Non ho fatto quei film perché fossero importanti ma perché speravo che se avessi realizzato per qualcuno un grosso successo commerciale avrei avuto di nuovo la possibilità – come l’avevo avuta con M – di lavorare senza restrizioni. Fu un mio errore”. In effetti, l’ultimo ritorno del dottor Mabuse segnò anche la conclusione definitiva della carriera di Lang come regista.

Intorno al 1960, ricorda Lotte Eisner, “a Lang fu offerta l’occasione di girare altri due film ambientati in India. Tuttavia i progetti furono infine abbandonati quando il produttore italiano insistette su certe modifiche alla sceneggiatura nonostante il contratto con Lang garantisse al regista completo controllo artistico”*. Ma evidentemente il destino aveva deciso altrimenti e Lang non sarebbe più tornato dietro alla macchina da presa. Sarebbe invece apparso, nella parte di se stesso, nel film Il disprezzo (Le mépris, 1963) di Jean-Luc Godard, impegnato nelle riprese di una bizzarra versione dell’Odissea.

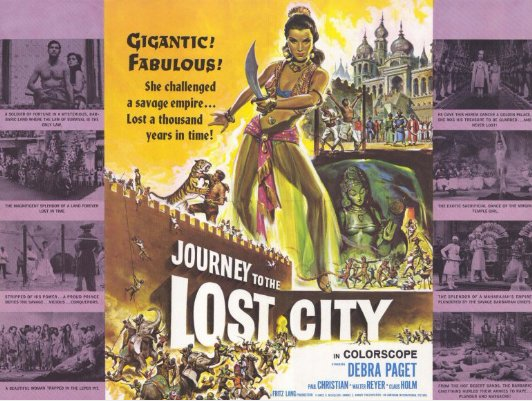

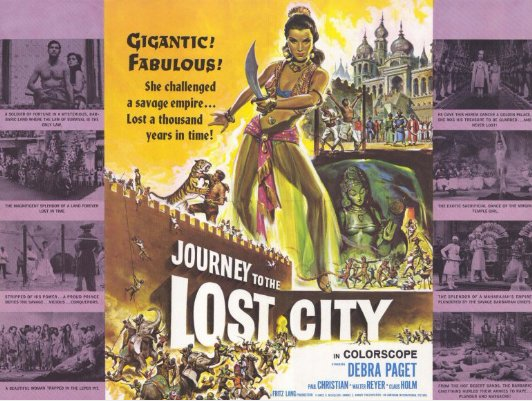

Al di fuori della Germania, La tigre di Eschnapur e Il sepolcro indiano se la cavarono piuttosto bene al botteghino nonostante qualche accidente di percorso. Negli Stati Uniti, il dittico subì la stessa sorte toccata a suo tempo alle due parti della versione di Joe May: di due pellicole della durata approssimativa di un’ora e quaranta ciascuna, il distributore American International ne ricavò una sola da poco più di un’ora e mezza, ridoppiata sommariamente e distribuita col titolo Journey to the Lost City (Viaggio nella città perduta). In Italia le cose andarono un po’ meglio, anche se la censura democristiana alleggerì qua e là le scene più audaci privando gli spettatori, fra l’altro, di gran parte della spettacolare danza sexy di Debra Paget davanti al cobra. L’edizione restaurata che avete nelle mani riporta il film al suo originale splendore, reintegrando le scene eliminate e offrendo agli appassionati dell’avventura cinematografica un vero e proprio anello mancante fra l’era classica e quella postmoderna.

Al di fuori della Germania, La tigre di Eschnapur e Il sepolcro indiano se la cavarono piuttosto bene al botteghino nonostante qualche accidente di percorso. Negli Stati Uniti, il dittico subì la stessa sorte toccata a suo tempo alle due parti della versione di Joe May: di due pellicole della durata approssimativa di un’ora e quaranta ciascuna, il distributore American International ne ricavò una sola da poco più di un’ora e mezza, ridoppiata sommariamente e distribuita col titolo Journey to the Lost City (Viaggio nella città perduta). In Italia le cose andarono un po’ meglio, anche se la censura democristiana alleggerì qua e là le scene più audaci privando gli spettatori, fra l’altro, di gran parte della spettacolare danza sexy di Debra Paget davanti al cobra. L’edizione restaurata che avete nelle mani riporta il film al suo originale splendore, reintegrando le scene eliminate e offrendo agli appassionati dell’avventura cinematografica un vero e proprio anello mancante fra l’era classica e quella postmoderna.

Alberto Farina

* “Il film Kaly Yung avrebbe riguardato il più grande complotto criminale della storia indiana, la confraternita dei Thugs. Oltre dieci milioni di viaggiatori innocenti erano stati strangolati con il rumal, un fazzoletto curiosamente annodato sugli angoli, presumibilmente in onore della sanguinaria dea Kali, per derubarli degli oggetti di valore. Il fatto che a questa organizzazione segreta appartenessero anche Mahradschahs e altre personalità di alto livello resero alle autorità inglesi ancora più difficile debellare il malvagio culto. Ambientato nel 1875, il film si incentrava su un giovane medico che gestisce una clinica per curare il colera. Quando i suoi Sikh scompaiono durante una missione per fornirgli provviste, chiede a un ospite di indagare ma questi, un vecchio malato che non vuole guai, si rifiuta. La faccenda si complica ulteriormente quando il medico scopre che la ragazza che ha amato in Inghilterra era già allora moglie del vecchio. Viene commesso un omicidio ad opera dei Thug e i sospetti si indirizzano sul medico. Per cercare di scagionarsi, questi si mette a indagare personalmente insieme a un amico indiano (una ballerina li conduce dai Thug) e finisce coinvolto in varie avventure. Il suo amore e la comprensione per l’India prevalgono, i Thug sono sterminati e il suo nome riabilitato.” (Lotte Eisner)

Bibliografia essenziale:

- AA.VV., Filmlexicon degli autori e delle opere, Centro Sperimentale di Cinematografia, 1957-1971

- AA.VV., La politica degli autori, Minimum Fax, 2000

- Peter Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang, Pratiche, 1988

- Alfonso Canziani (curatore), Cinema di tutto il mondo, Mondadori, 1978

- M. Dutta, A. Fitz, M. Kröge, A. Schneider & D. Wenner (curatori), Import/Export: Cultural Transfer between India and Germany, Parthas, 2005

- Lotte Eisner, Fritz Lang, Da Capo, 1976

- Barry Keith Grant, Fritz Lang: Interviews (Conversations With Filmmakers), University Press of Mississippi, 2003

- Christopher Lyon (curatore), Directors/Filmmakers, MacMillan, 1984

- Tom Gunning, The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, British Film Institute, 2008

- John Wakeman (curatore), World Film Directors Volume I – 1890-1945, Wilson, 1987